こころと身体のつながり: 原始反射⑥ 非対称性緊張性頸反射

2017/06/24

原始反射⑥ 非対称性緊張性頸反射 (Asymmetrical Tonic Neck Reflex/ATNR)

期間:

受胎後18週~生後4ヶ月

刺激と反応:

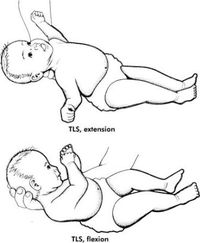

首が右または左を向くと、そちら側の肘と膝が伸展し、反対側の肘と膝が屈曲する

機能・目的

・子宮内で筋緊張度を高め、前庭組織を刺激する

・産道を旋回する助けになる

・腹ばいになっていても気道を確保する

・てや足や眼の“利き”を作る準備のため、身体を片側ずつ鍛え、両手と両目を同時に使う基礎を形成する

・手と眼の協調を育てる

関連部位:

胸、肩、首、両腕、両手の筋肉、また姿勢に関係の深い大きな深部筋にも関わる。

特徴としてこの反射の残存は学習障害児に多く見られる

解説:

非対称性緊張性頸反射(ATNR)は赤ちゃんの頭を左右の一方にむけると、同じ側の肘と膝がまっすぐに伸び、反対側の肘と膝が曲がるように入り込む反射です。

生まれて間もなくの期間は正常にATNRが働き、赤ちゃんは目に入ったものを何でも目で追いかけます。 視点が集中し、手が同時に動くため、手(固有覚)と目(視覚)の協調性、目標物との距離感覚の発達においてANTRは重要な役割を果たします。

けれども時期を過ぎてもこの反射を保持したままだと、バランス感覚を欠き、楽に歩くことの妨げになります。 サッカーのような球技にもその影響は及びます。 ある方向を見たときに、目をむけたほうとは反対側の手や足が曲がるように動くため、自分の意識とは関係なく他の筋肉の働きを弱くしてしまうので、キャッチボールやさまざまなスポーツ活動の能力に影響を及ぼします。

<

strong>このようにATNRが必要な時期を越えても保持されると、自分が注意を向けたいもの以外へ目が移りやすく、気が散りやすくなりがちで、それが原因でADHDなどの診断をうけることがあります。

また、ATNRを保持していると、身体の右側と左側の両方を協働させて動かすような作業が難しくなります。

それは手足の作業だけでなく目や耳も含まれます。 左右両方を使うので、右と左の利き目や利き手の判別がつきにくくなります。 右手で左側のものをとる、と言うような正中線を超える動きが苦手で、左右対称音図形を理解したり、描いたりするのも困難になります。 書くことは紙の上に手を置くことが必要ですから、ATNRを保持していると、書くことに非常に大きな労力を使います。

さらには、黒板を見てそれから手元に頭を戻すとくなど、書くために必要な手の微細な動きをすることが難しくなります。

この状態を解決するために、過度に筆圧を強くしている可能性があります。 そのために字がうまく書けず、力が入っているのですぐに疲れてしまうので、書ける量も減ります。

筆圧が強く、身体に力が入った状態で書くという活動をしているため、非常に大きな集中力と時間を必要としますので、頭の中にあるアイデアを書き写している間に、集中力が途切れてしまい、考えていることと違う余計な“言葉”が浮かんでくることがあります。 そのため、流暢に言葉を使える素晴らしい話し手であっても、ATNRを保持していると、アイデアを文章で書いて表現することになると途端に難しくなります。

このような状態で、頭を左右に回すとその間に目からの情報イメージが消えてしまったり、視野の一部が見えなくなったりすることもあります。

目が手を見てるときや、視点調節が必要な学習の場面において左脳と右脳との連絡に混乱が起こるために、心と身体の両方が“ごちゃごちゃ”“ざわざわ”した感じになります。

字を書いたり、絵を描いたり、キャッチボールをするようなときに使う手と目の協調作業にも影響が出ます。 手と目が独立して機能していないために、頭、目、腕、手などのスムーズな協調運動が必要となるバランスを取ることに常に無意識的にストレスを抱えています。 クロールでどちらか一方の息継ぎが苦手な人もATNRの影響が考えられます。 また、本を読むときなどに片目ずつで見ているようなときもATNRの保持が考えられます。

肩の怪我や故障を繰り返すアスリートやスポーツ選手はこのATNRを保持してる可能性があります。

その他、ATNRの保持によって、下記のような特性に結びつくことがあります。

・手と目の協調の困難

・文字を書くのが苦手、遅い

・鉛筆の握り方がきこちない

・黒板の文字を写すのが難しい

・読んでいる文字や列をすぐ見失う(どこを読んでいたかわからなくなる)

・キャッチボールが難しい

・正中線をまたぐのが難しい(例: 右利きの場合、ノートの左側に書くのが困難)

・視覚トラッキング(読んだり書いたりするときに必要な目の動き)の発達を妨げる

・バランス感覚が阻害される

・身体の左右を別々に動かすことが難しい

・利き手、目、耳が確立しない(学習に大きな問題がでます)

・距離の認識が難しい

・スポーツ全般が苦手

・大人の場合、慢性の肩こりや首の問題を持つ

期間:

受胎後18週~生後4ヶ月

刺激と反応:

首が右または左を向くと、そちら側の肘と膝が伸展し、反対側の肘と膝が屈曲する

機能・目的

・子宮内で筋緊張度を高め、前庭組織を刺激する

・産道を旋回する助けになる

・腹ばいになっていても気道を確保する

・てや足や眼の“利き”を作る準備のため、身体を片側ずつ鍛え、両手と両目を同時に使う基礎を形成する

・手と眼の協調を育てる

関連部位:

胸、肩、首、両腕、両手の筋肉、また姿勢に関係の深い大きな深部筋にも関わる。

特徴としてこの反射の残存は学習障害児に多く見られる

解説:

非対称性緊張性頸反射(ATNR)は赤ちゃんの頭を左右の一方にむけると、同じ側の肘と膝がまっすぐに伸び、反対側の肘と膝が曲がるように入り込む反射です。

(ATNR)

生まれて間もなくの期間は正常にATNRが働き、赤ちゃんは目に入ったものを何でも目で追いかけます。 視点が集中し、手が同時に動くため、手(固有覚)と目(視覚)の協調性、目標物との距離感覚の発達においてANTRは重要な役割を果たします。

けれども時期を過ぎてもこの反射を保持したままだと、バランス感覚を欠き、楽に歩くことの妨げになります。 サッカーのような球技にもその影響は及びます。 ある方向を見たときに、目をむけたほうとは反対側の手や足が曲がるように動くため、自分の意識とは関係なく他の筋肉の働きを弱くしてしまうので、キャッチボールやさまざまなスポーツ活動の能力に影響を及ぼします。

<

strong>このようにATNRが必要な時期を越えても保持されると、自分が注意を向けたいもの以外へ目が移りやすく、気が散りやすくなりがちで、それが原因でADHDなどの診断をうけることがあります。

また、ATNRを保持していると、身体の右側と左側の両方を協働させて動かすような作業が難しくなります。

それは手足の作業だけでなく目や耳も含まれます。 左右両方を使うので、右と左の利き目や利き手の判別がつきにくくなります。 右手で左側のものをとる、と言うような正中線を超える動きが苦手で、左右対称音図形を理解したり、描いたりするのも困難になります。 書くことは紙の上に手を置くことが必要ですから、ATNRを保持していると、書くことに非常に大きな労力を使います。

さらには、黒板を見てそれから手元に頭を戻すとくなど、書くために必要な手の微細な動きをすることが難しくなります。

この状態を解決するために、過度に筆圧を強くしている可能性があります。 そのために字がうまく書けず、力が入っているのですぐに疲れてしまうので、書ける量も減ります。

筆圧が強く、身体に力が入った状態で書くという活動をしているため、非常に大きな集中力と時間を必要としますので、頭の中にあるアイデアを書き写している間に、集中力が途切れてしまい、考えていることと違う余計な“言葉”が浮かんでくることがあります。 そのため、流暢に言葉を使える素晴らしい話し手であっても、ATNRを保持していると、アイデアを文章で書いて表現することになると途端に難しくなります。

このような状態で、頭を左右に回すとその間に目からの情報イメージが消えてしまったり、視野の一部が見えなくなったりすることもあります。

目が手を見てるときや、視点調節が必要な学習の場面において左脳と右脳との連絡に混乱が起こるために、心と身体の両方が“ごちゃごちゃ”“ざわざわ”した感じになります。

字を書いたり、絵を描いたり、キャッチボールをするようなときに使う手と目の協調作業にも影響が出ます。 手と目が独立して機能していないために、頭、目、腕、手などのスムーズな協調運動が必要となるバランスを取ることに常に無意識的にストレスを抱えています。 クロールでどちらか一方の息継ぎが苦手な人もATNRの影響が考えられます。 また、本を読むときなどに片目ずつで見ているようなときもATNRの保持が考えられます。

肩の怪我や故障を繰り返すアスリートやスポーツ選手はこのATNRを保持してる可能性があります。

その他、ATNRの保持によって、下記のような特性に結びつくことがあります。

・手と目の協調の困難

・文字を書くのが苦手、遅い

・鉛筆の握り方がきこちない

・黒板の文字を写すのが難しい

・読んでいる文字や列をすぐ見失う(どこを読んでいたかわからなくなる)

・キャッチボールが難しい

・正中線をまたぐのが難しい(例: 右利きの場合、ノートの左側に書くのが困難)

・視覚トラッキング(読んだり書いたりするときに必要な目の動き)の発達を妨げる

・バランス感覚が阻害される

・身体の左右を別々に動かすことが難しい

・利き手、目、耳が確立しない(学習に大きな問題がでます)

・距離の認識が難しい

・スポーツ全般が苦手

・大人の場合、慢性の肩こりや首の問題を持つ

(出典: 人間脳を育てる -動きの発達&原始反射の成長- 灰谷孝 著)