こころと身体のつながり: 原始反射② モロー反射

2017/06/15

さて、原始反射についての2回目のエントリーです。

保育園や幼稚園の運動指導をされているクライアントさんとのセッションの折、会話の中で子供達の心身の発達のことが話題に上り、灰谷さんの本を読み返すきっかけになったのですが、これら原始反射の残存による影響については小さなお子さんをお育ての親御さんのみならず、幼児・児童教育に携わる先生方や、カウンセラー、ボディーワーカーの方たちには是非知っておいて欲しいことだと感じています。

原始反射② モロー反射(Moro Reflex)

期間:

妊娠27週~生後6ヶ月(誕生時に見られる)

刺激と反応:

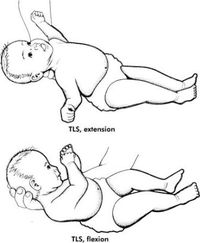

頭部に急な動き(頭を後方に傾ける)が在ると始めに上下肢の伸展・外転。 後に屈曲・内転が見られる

機能・目的:

誕生時にはじめての肺呼吸への切り替えを促し、窒息の危険があるときに気管を開く。 また危険を察知したときに自己防衛を行う

この反射の残存によって影響を受ける身体部位:

全身の筋肉及び組織。 特に感覚 (視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、*固有覚、*前庭感覚)、運動機能

*固有覚

関節の曲げ伸ばしや筋肉の動きを脳に伝える感覚。

この感覚のお陰で無意識のうちに自分の指先から脚の裏、膝や肘など、、、体全部の位置がどこにあるのかがわかる。

固有覚の認識が弱いと障害物との距離感がつかみずらくなる。

*前庭感覚

身体をまっすぐに保つが目の感覚。

自分の上下・左右・前後を感じ取る。

前庭感覚がうまく使えないと姿勢の自動調整が難しくなる。

解説:

モロー反射は、赤ちゃんの様々な感覚器官にやってくる刺激(大きな音、明るい光、突然荒っぽく触れること、バランスが崩されるような刺激)によって引き起こされます。

生まれたばかりの赤ちゃんの発達にとって大切なモロー反射も、その時期を越えて生後約6ヶ月以降も保持していると、意思決定や欲求の抑制を行っている脳の働きに制限をかけます。 また自分では制御しきれないさまざまな過敏反応(光、音、肌や痛みへの感覚過敏)として現れます。

そして、感覚の過敏傾向にあるために、脅威や危険に対しも敏感で、必要のないときにまで闘争・逃避反応を起こしている可能性があり、モロー反射がうまく統合されていない人には、すぐ攻撃的になる、過剰反応する、感情が高ぶりやすい、静かに休むのが苦手、リラックスできない、などの特徴が見られます。 そのため、ずっと興奮しているような印象を与え、集団行動すること、愛情をうけいれることが苦手なのが特徴です。 本当は好きだと思っていても“嫌い”と逆のことを言ってみたり、からかうような態度をとる結果へとつながります。

モロー反射の名残を残しストレスに対する闘争・逃避反応が常に繰り返されている状態が続いてた状態で成長していくと、場の雰囲気や人の心の機微を捉えるための知識や感受性が損なわれてしまい、学校や職場、皆で遊ぶなどの集団性や社会性が求められる場面で苦労している可能性があります。

保育園や幼稚園の運動指導をされているクライアントさんとのセッションの折、会話の中で子供達の心身の発達のことが話題に上り、灰谷さんの本を読み返すきっかけになったのですが、これら原始反射の残存による影響については小さなお子さんをお育ての親御さんのみならず、幼児・児童教育に携わる先生方や、カウンセラー、ボディーワーカーの方たちには是非知っておいて欲しいことだと感じています。

原始反射② モロー反射(Moro Reflex)

期間:

妊娠27週~生後6ヶ月(誕生時に見られる)

刺激と反応:

頭部に急な動き(頭を後方に傾ける)が在ると始めに上下肢の伸展・外転。 後に屈曲・内転が見られる

機能・目的:

誕生時にはじめての肺呼吸への切り替えを促し、窒息の危険があるときに気管を開く。 また危険を察知したときに自己防衛を行う

この反射の残存によって影響を受ける身体部位:

全身の筋肉及び組織。 特に感覚 (視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚、*固有覚、*前庭感覚)、運動機能

*固有覚

関節の曲げ伸ばしや筋肉の動きを脳に伝える感覚。

この感覚のお陰で無意識のうちに自分の指先から脚の裏、膝や肘など、、、体全部の位置がどこにあるのかがわかる。

固有覚の認識が弱いと障害物との距離感がつかみずらくなる。

*前庭感覚

身体をまっすぐに保つが目の感覚。

自分の上下・左右・前後を感じ取る。

前庭感覚がうまく使えないと姿勢の自動調整が難しくなる。

解説:

モロー反射は、赤ちゃんの様々な感覚器官にやってくる刺激(大きな音、明るい光、突然荒っぽく触れること、バランスが崩されるような刺激)によって引き起こされます。

生まれたばかりの赤ちゃんの発達にとって大切なモロー反射も、その時期を越えて生後約6ヶ月以降も保持していると、意思決定や欲求の抑制を行っている脳の働きに制限をかけます。 また自分では制御しきれないさまざまな過敏反応(光、音、肌や痛みへの感覚過敏)として現れます。

そして、感覚の過敏傾向にあるために、脅威や危険に対しも敏感で、必要のないときにまで闘争・逃避反応を起こしている可能性があり、モロー反射がうまく統合されていない人には、すぐ攻撃的になる、過剰反応する、感情が高ぶりやすい、静かに休むのが苦手、リラックスできない、などの特徴が見られます。 そのため、ずっと興奮しているような印象を与え、集団行動すること、愛情をうけいれることが苦手なのが特徴です。 本当は好きだと思っていても“嫌い”と逆のことを言ってみたり、からかうような態度をとる結果へとつながります。

モロー反射の名残を残しストレスに対する闘争・逃避反応が常に繰り返されている状態が続いてた状態で成長していくと、場の雰囲気や人の心の機微を捉えるための知識や感受性が損なわれてしまい、学校や職場、皆で遊ぶなどの集団性や社会性が求められる場面で苦労している可能性があります。

(出典: 人間脳を育てる -動きの発達&原始反射の成長- 灰谷孝 著)